目次

叢生の治し方・ポイント

- 1. 最適な方法: 確実性を求めるなら「表側ワイヤー矯正」が理想。

- 2. 他の選択肢: 軽度なら「マウスピース矯正」も可能。

- 3. 期間・費用: 1.5年〜2.5年、費用は50万〜が目安。

- 4. 大切なこと: 抜歯か非抜歯かについて診査の後、ご説明いたします。

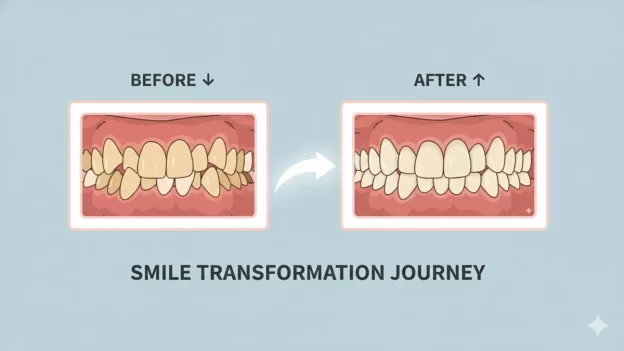

叢生(そうせい)とはでこぼこに重なった歯並びの状態を指します

関連語句:ガタガタの歯並び、乱杭歯( らんぐいば)、八重歯(やえば)

叢生の原因

叢生の主な原因は、あごが小さく歯が並ぶスペースが不足することです。遺伝や乳歯の早期喪失などが影響する場合もあります。

歯の重なりは見た目で目立つことが多いため、「何か良い治し方はないだろうか」と探している方も多いと思います。

歯の重なりをしっかり改善するには、適切な治療方法を選ぶことが大切です。

そのためにも、まず無料相談にお越しいただき、全体の予測と方針を把握したうえで、ご自身に合った治療方法や歯科医院選びを前向きに検討されることをおすすめします。

理想は表側ワイヤー矯正

結論として、叢生を最も確実に整えられるのは表側ワイヤー矯正です。

ワイヤーは細かく精密に歯を動かすことができ、仕上がりの安定性にも優れています。

次におすすめなのがマウスピース矯正です。重なりが軽度・部分的であれば、マウスピース矯正でも良い結果が得られることが多く、部分的なケースでは特にきれいに仕上がります。

この記事では、当院での経験をもとに、理解しやすい治療例を厳選し、治し方のポイントをご紹介しています。

矯正治療に興味のある方は、記事内の「2つの治療パターンと解説」をぜひご覧ください。

さらに詳しく知りたい方のために、無料相談も行っていますので、メールフォームからお気軽にお知らせください。

記事の最後にまとめ動画をご用意しています

叢生がもたらす影響

叢生を放置していると以下のような問題が生じます。

叢生の治療方法とその特徴

1. ワイヤー矯正

2. マウスピース矯正

3. 拡大装置を使用する方法

叢生治療例

比較的かんたんな叢生治療例

叢生治療の本質は、歯の重なりをスムーズに解除することにあります。抜歯が必要なケースも多いなか、本症例は非抜歯にて改善を図りました。

非抜歯矯正は、治療のステップをシンプルにできるため、抜歯矯正に比べて短期間で治療を完了できる傾向があります。

歯を抜かない「非抜歯矯正」では、歯の側面をわずかに削る「ディスキング(IPR)」という処置を行い、歯を動かすスペースを確保するのが一般的です。

削るといってもその量はごくわずかなため、歯の寿命や健康に悪影響を与えることはありません。

むしろ、削られた表面のエナメル質は、唾液の成分によって生じる「再石灰化」で保護され、健康な状態が維持されますのでどうぞご安心ください。

ややむずかしい叢生治療例

歯のねじれや重なりが強い「叢生(そうせい)」の場合、スペースを確保するために抜歯を行い、その隙間を利用して歯並びを整えていきます。本症例でも抜歯による治療を行いました。

抜歯矯正では、歯の重なり自体は比較的スムーズに解消されますが、抜歯したスペースを完全に閉じるまでには、少しお時間をいただくかたちになります。

以上、2つの症例はどちらもワイヤー矯正による治療です。軽度の叢生であれば、マウスピース矯正でも同様に、歯の重なりをきれいに整えることが可能です。

矯正治療後の保定(リテーナー)

矯正治療が終わった後は、整った歯並びが元に戻る「後戻り」を防ぐため、保定装置(リテーナー)を使用する必要があります。

保定期間の目安はおおむね1年以上です。歯の位置が安定するのに合わせて、主治医と相談しながら徐々に使用時間を減らしていきます。

*1年という期間は一つの目安ですが、いつまでもきれいな状態を保つためには、長期的にご愛用いただくのが理想的です。

保定装置には、

- 目立ちにくい「マウスピースタイプ」

- 歯の裏側を細いワイヤーで直接固定する「フィックスタイプ」

- 取り外し可能な「ホーレータイプ」

当院では治療の経過や患者さまのご要望に合わせて、最適な装置をご提案しています。

まとめ、叢生の改善はとても大事です

叢生(歯の重なり)は見た目の問題だけでなく、放置すると健康にも影響を及ぼします。

ワイヤー矯正やマウスピース矯正で、美しい歯並びと健康的な口腔環境を手に入れましょう。

気になったら歯科医院で相談してみましょう。

専門家のアドバイスを受けることで最適な治療法がきっと見つかるはずです。

まとめ動画

叢生(そうせい)は前歯が重なった歯並びのこと。

放置するとむし歯や歯周病のリスクも。

矯正で整え、自信ある笑顔を取り戻しましょう。

ご興味のある方や、ご検討中で迷われている方は、えとう歯科・無料相談をご利用ください。

おすすめグッズ

でこぼこした歯並びの治療前も治療後も、お口のシャワー(ジェットウォッシャー)や、デンタルフロスをおすすめします

楽天で見る Amazonで見る | ヤーマン ジェットウォッシャー 口腔洗浄 お口のシャワー 価格:19800円 ~ |

スポンサーリンク・おすすめジェットウォッシャー

楽天で見る Amazonで見る | ジーシールシェロ デンタルフロス ミントワックス 30m × 6個 価格:1494円 ~ |

スポンサーリンク・おすすめデンタルフロス

叢生(そうせい:でこぼこの歯並び)の治し方

シェアしていただけるとうれしいです♬